JR8DAG局のJR8DAG-2006AMを製作中です。リンクになっていますので詳細はJR8DAG局のページをご参照ください。

手持ちのリレーが9Vだったため、レギュレータの穴を追加しました。

1SS106を多く使われています。AGCと検波以外は1SS86にしてみます。1SS106は残り数個しか手持ちがなく貴重です。現段階で、CとTrとXtalなどははんだ付けが終わりました。残すはLとケミコン、そして配線などです。

2017/10/18

ラジオトランス以外は概ね実装完了。送信側の局発に電源投入。10.7MHz確認。信号強度が弱い。2SK241のSにある10uのGNDの方が信号強度がある。Lを増やすか?。受信側の局発にも電源投入。シールド無しの安価なボビンでは周波数範囲が得られないのでコイルの変更が必要。発振後の複同調のCは定数変更。33p。VXOのコイルをFCZではない5MHzに交換。信号が弱わくて使えないかも。裸ボビンに3.5MHzのコイルを巻く。交換後のテストは翌日。現状、VXOの周波数が高い。範囲は狭いような気が。XtalのパラCは容量変更が必要かも。検波とAGCは1SS106を使用。他の1SS106は1SS86に置き換え。今回用意した安い20MHzのXtalは発振が弱いような気がする。Xtalは全て安価なもの。それぞれのセクションのVddが配線で結ばれる基板。各部のテストがし易い。RやLの銅線の折り曲げ方向はTPを意識しつつ隣り合った別パターンとの短絡を考慮した。

2017/10/19

Lo出力を得るVXOの目標とする範囲の周波数が得られず取り組んだ。XtalのパラCの1pに4pを追加で装荷することで範囲が広くなった。この範囲が低い。ポリバリコンの接続を細い同軸で接続したが、長すぎたことが原因だった模様。基板に直接Cを接続すると40MHzで発振することを確認。同軸からビニール線2本でポリバリコンを接続すると高めの範囲が得られた。このことから接続した導線の静電容量によることを確認。発振は低い周波数だったので静電容量を減らすべく同軸を切り詰め目的の周波数範囲を得るまで調整した。VXOのLは、FCZの5MHz相当の物。ねじ込むと周波数は下がると同時にポリバリコンの調整範囲は広がった。オリジナルと同様の39.780~39.950MHzが得られた。あとはドリフトがどの程度になるか。低い周波数が不安定のような気がする。使用したCは温度補償の無いものをや安価なものを使用したので状況に応じて交換する予定。

2017/10/22

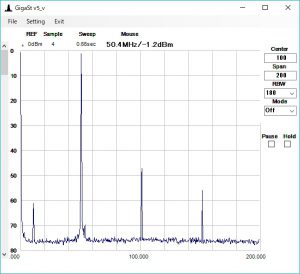

配線とトランス残。AGCの配線はまだですが、SGから変調を入れて受信音確認。感度がいいのか悪いのか。何となく悪いような気が。使用した水晶発振子の問題か? S/N 10dBで測ってみることに。今回も出張で工作の中段を余儀なくされている。受信入力2個目のRFTは同調が取れたか怪しいのでCを増やしてみる必要がある。

2017/10/29

受信感度を調べていました。-100dBmくらいは聞こえるようです。配線を追加し送信回路に調整を移行しています。ただ、受信回路の異常発振が発生。特定しきれていません。送信回路はC級の2SC1815GRを押しきれていません。と思いきや、部品実装忘れ。送信出力確認。Lo出力の同軸のシールド線を送信側から外すことでAF出力の発振は収まりつつあります。

2017/10/29夜

受信、送信の確認が終わりました。変調度がもう少し上がって欲しいと思いますが・・・1kHzや2kHzの変調度がいい傾向です。出力は200mWに近いようです。受信が発振し易いのは使用したIFTがシールド無しのせいもあるのでしょうか?。概ね動作が確認できたのでケースを探します。今回は市販のものを使います。キャリアを抑えて変調度を上げたほうがいいのでしょうね。

2017/11/09朝

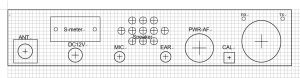

シャックに水疱瘡の倅が寝込んでいるので穴加工ができません。パネルイメージを作って構想を練っています。

2017/11/13朝

ケースに基板を入れる。送信出力が確認できない。浮遊容量が増えたことが原因か、IFT+RFTのC定数を若干変更。出力のT型LPFのTCと並列で装荷している5pを取り外し。シールドケース無しの安価なラジオトランスを使っている為、コイルに手を知被けることで出力に変化があり、ファイナルの手前とIFTに配線を近づけて送信出力確認。ハンドマイクはフリスクケースを使用。使用したタクトスイッチがONする範囲が狭く、PTT用途としては適さないみたい。