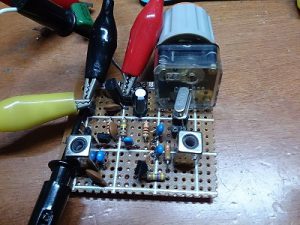

水晶フィルタの特性を調べるための発振回路

出力側のIFTが2逓倍しか取り出せず、共振周波数を確認するためにディップメータを取り出すも、ディップコイルに書き込んだ周波数が良く見えず、周波数レンジを調べる事から作業開始。

思いの外高い周波数にしか同調せず、7KボビンでL1-3=14t,L4-6=5tで70pFの筈が100pFまで増やすことになった。巻き数が違ったのか、FETの影響か。2SK439。BF256よりゲインがあって調子がいいという印象。現状、10.0~10.2MHの範囲。IFTを交換して10±100kHzくらいの範囲になってほしいところ。水晶とシリーズのコイルに使用したIFTのコアのネジがバカになり、交換の必要あり。50t。

発注していたピンヘッダが到着したので、Si5351を組んでこれを信号源にするかもしれない。それにしても素人は、取り組むこと全てでトラブルを抱えてしまうので、毎回挫折感を味わってしまうなと(^^;;。経験値を積むしかないかなと。

OM諸氏のブログを参考にしております。回路や設計について勉強させていただきつつも、あせらずとまらずをモットーに諦めず取り組んでおります。これはJG3ADQ局のページに書かれているものです。面識もないので恐縮ですが、私と同様に工作を始めたばかりというかたは是非ご一読することをお勧めします。励みになるというか、頑張ろうという気持ちになります。仕事にも当てはまります。

今日も少しずつコツコツと続けております。

追記

そもそも0.1~0.2%程度の範囲しか動かせないようです。不安定さを無くするためにVXOのLを40tから50tのコアキャプなしに変更。整数倍のスプリアス以外にも激しく発振してしまうため、パラCを追加。手を近づけると安定したのでパラCを5pF。現状5kHz程度動く。SSBでも2kHz程度。CWはもう少し狭くできれば500Hz。そう考えると5kHzの範囲でも十分なのかもしれない。水晶にはパラCはまだ入れていない。

水晶のパラCを追加。50tのLのパラCなしのような状態。画像を残しておくべきだった。この状態にラダーフィルタを接続し確認するも信号が抜けていない。何が悪いのか。インピーダンスなのかな?マッチングトランスを付けてみるか。

電源に助けられました。先日製作した実験用の安定化電源。この電流制限に助けられました。VXOの配線ミスなどで。電流値を注視しつつも、適度な値に設定することが必要だと思います。