RF Analyzerの動作確認まで辿り着きました。電源投入後二日間、TFTへの画面が上がらず悩んでしまいましたが、TFTの故障だったようです。SPIの信号出力からCD4050の信号出力まで確認できましたので残すはTFTしか考えられませんでした。

原因調査中に気になっていたTL431の出力波形のノコギリ形状。スペクトルの乱れの原因の一つは基準電圧の不安定さが影響しているようです。調べてみるとシャントレギュレータの安定動作域というのがあるらしく、負荷側の容量vsカソード電流のグラフで確認できるようです。JRCのサイトをご覧ください。

http://www.njr.co.jp/products/semicon/design_support/faq/10043.html

デカップリングのコンデンサとして0.01μFや0.1μFを使いますが、セラミックコンデンサの場合はこれでは容量不足のようで、電解コンデンサを用いる必要があったようです。JA2NKD OMの回路を参考にして組みましたが、JA2GQP OM製作の手が加えられた回路図を詳しく確認するべきでした。回路の組み方次第では問題が無い場合もあるのでしょう。問題にぶつかったからこそシャントレギュレータの安定動作域を知ることが出来ました。シャントレギュレータの負荷側に0.1μセラミックコンデンサと10μFの電解コンデンサを最終的には追加し、ノコギリ波形は解消。

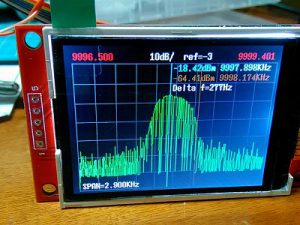

画像はテスト中のものです。細かなノイズ?がスパンが狭いと気になってしまいますが、広いスパンではノイズが気にならないスペクトルになるようです。xlad08で設計した6素子の水晶フィルタ(BW=450Hz)の測定結果です。

余談ですが、TL431の問題を疑い八潮の秋月に行きましたが、別の問題でした。今日の八潮での収穫は、チップコン1608サイズの0.01と0.1μと10μFの安い電解コンデンサ。あちはNJM431のみ。クラシカルハットのトランジスタは探し出せず諦め。車が込み合い駐車場に入れず、超短時間の買い物となりました。RF Analyzerはパターンを変更したものを用意しておこうと思います。

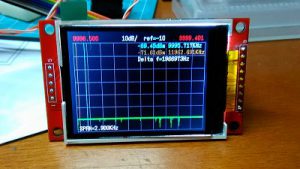

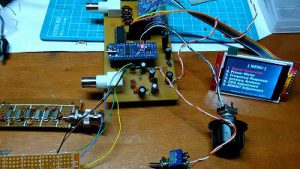

AD8307入力オープンでのノイズフロアの画像と自作基板で組んだRF Analyzerの画像です。

OM各局、ありがとうございました。設計されたJA2NKD OM。プロトタイプ+自作基板で製作+製作過程でのアドバイス等を頂いたJA2GQP OM。TFT+Arduinoを使ったシステムを製作する切っ掛けを作っていただいたJH8SST OM。おかげ様で動作確認に至ることができました。